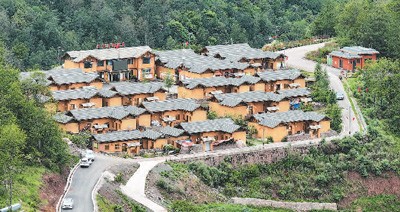

三河村新貌。宋 明摄

凉山不是一座山,是一列一列的山。

这是我对凉山最直观的印象。四川省凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区,面积超6万平方公里。目之所及,尽是莽莽群山,蜿蜒不绝。

在书中,或在网上,这片位于川西腹地的广袤土地被贴上了太多标签:山多、险峻、闭塞、民族风情……真实的凉山到底是怎样的?不久前,我实地探访西昌、冕宁、昭觉、德昌等凉山州多地,试图探寻答案。然而,直至旅途末尾,我仍找不到合适的词语来定义。

或许,凉山之多彩,恰如其天气之多变——在这里,大地被江河与群山切割,上一秒还艳阳高照,翻过山头也许就下起小雨。随着旅途的深入,凉山的形象也在我心里愈发立体,这里的人文风物,远比想象得更加多彩。

凉山有良田

初夏的凉山州德昌县,暑气渐浓,阳光大喇喇洒下来,不一会后脖颈便灼得发烫。不过,满眼的翠绿,倒给人一丝清凉之意。

“你看,这个就是枇杷花。”在德昌县高丰村,大片大片的枇杷树连成了绿色的汪洋,村党总支书记杨再平找到藏在叶子里的花骨朵,摘顶、掰枝,一套疏花动作麻利又干脆。

在德昌县麻栗镇,同样能撞上一片绿海。“今年的稻子,长势喜人哩!”顺着镇党委书记马涛手指的方向,只见一层层梯田里,稻子嫩得仿若能掐出水,秧苗随风摇曳、碰撞,宛如一群小孩儿在蹚水玩。

稻米、枇杷、桑椹、金桔、蓝莓……当地老乡告诉我,几乎每个月,德昌都有应季的粮食和蔬果上市。这让我颇感意外:凉山还是隐藏的果蔬之乡?

打开地图,我找到了答案:一条名叫“安宁河”的水系纵贯冕宁、西昌、德昌等地,给凉山州带来了四川第二大平原——安宁河谷平原。丰沛的水系、充足的光照,加之肥沃的土壤,让安宁河流域成为打造“天府第二粮仓”的天选之地。

凉山并不是没有良田,为啥很少听说过?当地人告诉我,早些年这里还不是此番光景。

“我1993年嫁过来,那时候穷得很啊。”说起从前,杨再平就打开了话匣子:2005年,四川省农科院的专家来高丰村考察,发现这里光足、水多、昼夜温差大,适合枇杷等经济作物生长,“专家说我们这抱着‘金饭碗’,但大家心里打鼓,这小小的枇杷真能致富?”

在麻栗镇,旧生产模式的惯性也很大。“我们德昌香米在清朝是贡米,品质相当好,可惜就是产量少。”马涛告诉我,老百姓习惯自己门前种点口粮,但只种不管,亩产一度只有300斤左右。

良田这个“金饭碗”,咋样才能真正端起来?德昌开始一步步摸索。

“有人不相信,但我相信专业力量、相信技术,我愿意尝试!”就这样,杨再平成了村里第一批枇杷种植户。育苗、修枝、浇水、套袋……她攒了厚厚一沓种植技术笔记,骑着摩托车把全镇的枇杷地都摸了个遍。开种第三年,杨再平和亲戚就靠枇杷挣了5万多元。现在,高丰村枇杷种植面积已达2300亩,户均年收入超过10万元。

在麻栗镇,旧模式也在逐渐转变。改变的路子很明确:散户多、量产少?那就搞“集约化”,由农业公司统一从农户手里流转土地,再统一种植、销售;只种稻,收入少?那就搞“复合化”,稻鸭、稻渔共生,稻莓、稻油轮作……如今,麻栗镇已经孵化出四川省粮经复合三星级产业园区。

不过,发展之路上也碰到了困难。

“我们现在最缺的不是钱,是人啊!”马涛告诉我,目前园区还是当地干部带头上阵管理,自己人虽然有干劲,但毕竟不是专业的市场人才。

“高薪聘请、真金白银还找不到人才吗?”我问。

马涛摇了摇头:前些日子,园区打算在网上招一位执行总经理,年薪开到了50万元,但应聘的候选人里却没几个既内行、又懂基层乡情的人才。

“还得是家有梧桐,才能吸引凤凰啊!”话锋一转,马涛从感叹转入实干,开始兴致勃勃地给我展示规划图:未来这里还要建厂子、搞深加工,打通一二三产业……“等我们再做大些,名声响些,人才就来了!”马涛笑着说。

“新房子瓦吉瓦”

“您已进入高原地区,请注意血氧变化。”

去往凉山州昭觉县的路上,腕上的手表向我弹出了一个提示消息。望向窗外,山峦连绵起伏,随处可见白色的索玛花和低头吃草的小羊羔,俨然已不再是河谷的田园风光。盘山路一个弯接着一个弯,车上的行李都晃荡起来……

在这样的高山环境里,人们的居住环境会好吗?

来到平均海拔2800多米的昭觉县解放沟镇大石头村,只远远一瞧,村落的样貌就让我打消了疑虑:一栋栋房屋齐整整地立在半山腰上,统一的装饰极富彝族特色,黄梁黑瓦、院坝开阔,屋檐下的斗拱如昂扬的牛头。

“你要是几年前来,可还不是这个样呢!”解放沟镇党委书记陈劲松向我展示了几张过去的照片:原来,当地人习惯将猪、牛、羊养在家里,村里又没有垃圾分拣设施,环境卫生较差。陈劲松回忆,自己到村民家里帮忙搞卫生,结果刚打扫完畜圈,一墙之隔的院坝就脏了,把院坝搞干净,入户路又脏了。

“这不是陷入‘死循环’了?”我问。

“所以说,家庭生活区、仓储区、养殖区必须得分开。”陈劲松告诉我,这几年,村里推行起了“三区分离”,以3—5户小组团的模式建起“共享猪圈”;同时,还新改建厨房、配套优化庭院20户,安装污水管网3.4公里,人畜共处一院的场景终于成为过去。

“我们这里的老百姓其实不穷,但生活方式是最难改变的。”站在村里新建的民俗文化坝子上,陈劲松不禁感慨,“经过治理,现在村子干净整洁多了!”

“请进我们的新家!”在昭觉县,我又来到了曾经的深度贫困村三河村,宽阔的院坝外,脱贫户吉好也求热情地招呼我走进他100平方米的屋子。

只见砖混结构的房屋内,客厅宽敞、白墙亮堂;屋外,一串金灿灿的玉米垂挂在墙上,院坝旁还有一小块菜园子。吉好也求笑着说:“新房子瓦吉瓦(彝语,意为好),做梦也没想过能住上这样的房子!”

顺着山路往上走,一家人在三河村旧址的老屋还保留着:十几平方米的空间里,只有三张床、几个柜子、一个火塘;向上瞅,透过瓦片缝隙还能看到梁上的野草……实地走一圈后,我明白,老乡的“瓦吉瓦”是真心话。

三河村党支部副书记洛古有格告诉我,易地搬迁让村民的居住条件有了很大改善。如今,村民养起了乌金猪和西门塔尔牛,在田间地头,生姜、川牛膝、冬桃等特色产业也不断壮大。

“我要努力学习,回报祖国,我爱家乡,我是中国娃……”离开前,吉好也求家客厅墙上的一个红纸条吸引了我的注意。吉好也求告诉我,这是女儿吉好有果写下的话,女儿正在西昌读书,这满墙的奖状也是孩子的。

看着纸条,字虽稚嫩,一笔一画却很用力。在亲眼看到旧貌到新居的巨大变化后,我想,我更能理解小姑娘写下纸条时的真挚……

铸牢中华民族共同体意识

在凉山州的自然风光中穿梭,到处可见蓝天、白云、碧水;而在凉山的人文景观里行走,最常见的却是黄、黑、红三色。

这是彝族文化里最重要的三种颜色。在凉山州,一半以上的人口都是彝族,全州有彝、汉、藏、回、蒙等14个世居民族,是四川民族类别和少数民族人口最多的地区。多彩的人口结构,也让这片土地留下了不少民族佳话。

“89年前,刘伯承和彝族小叶丹就是在这片海子前以水代酒、歃血为盟的……”在凉山州冕宁县的群山之中,坐落着一个海拔2280米的海子——彝海。在澄明如镜的湖水边,彝海结盟纪念馆彝族讲解员祝文娟向我讲起了一段往事:

1935年5月,红军在长征途中来到凉山彝族地区,严格执行党的民族政策,赢得了当地人的尊重。于是,红军北上先遣队司令员刘伯承与彝族果基家支首领果基约达(小叶丹)在彝海歃血为盟,在其帮助下,红军顺利通过彝族地区,并授予小叶丹“中国夷民红军沽鸡支队”的旗帜。战火纷飞的年代,小叶丹一家一直用心守护这面旗帜,妻子倮伍伍加嫫还将它缝进自己的百褶裙夹层,直到冕宁解放才拿出来。

“彝海结盟的故事我已经数不清讲过多少遍了,但每一次还是觉得动容。”祝文娟告诉我,参观的游客来自五湖四海,但她印象最深的还是一位坐轮椅的老奶奶。在纪念馆的文物前,老人一个人沉默地看了很久,听着讲解,眼泪便止不住流了出来。

“我不知道这位老人家经历了什么,但我知道,有些历史人们不会忘却,有些情谊历久弥新。”祝文娟说。

如今,民族团结的种子也在凉山的下一代延续。

“我是中国娃,黑色的眼睛,黄色的皮肤,我们都有一个家,一个很大很大的家……”在昭觉县昭美社区幼儿园,5岁的依火合英穿着彝族服饰,坐在话筒前用普通话作了一场演讲。

这一路走来,不少老乡说话都多少带点口音,为啥娃娃们能说得如此字正腔圆?

“其实,因为家庭的彝语环境,孩子们3岁入园时几乎听不懂普通话。”幼儿园园长潘怡然告诉我,昭美社区是易地搬迁社区,园内的527名彝族娃娃大多来自脱贫户。老师们先从“喝水”“吃饭”等生活用语教起,日积月累、耳濡目染,这才让孩子们能够用普通话进行日常交流。

曾经,由于历史和文化原因,久居深山的彝族民众大多不会说普通话,在就业、务工、融入现代社会等方面遇到不少困难。2018年5月,依托“一村一幼”计划,“学前学会普通话”行动在凉山启动,几十万彝族娃娃开始学习普通话,以形成国家通用语言思维习惯、铸牢中华民族共同体意识。

“以前在家里吃饭时,妈妈会说‘咂泽’(彝语,意为吃饭),我就告诉妈妈,‘咂泽’就是‘吃饭’!”依火合英奶声奶气地说。

离开幼儿园之前,小二班的彝族娃娃南征英雄送给我一份礼物——自己用超级黏土做的手工画。黄色的花朵,点缀紫色的星子,简单却浪漫。我和娃娃拍下了一张合影,或许十几年后等她长大,我再来凉山看她,那时凉山与她将会发生更多更好的变化……

来源:人民日报海外版 记者 吴雪聪

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。